疫情描述

疾病暴发简况

自2022年5月13日以来,三个区域12个本无猴痘病毒地方性流行的会员国向世卫组织报告了猴痘病例。流行病学调查正在进行,但迄今为止报告的病例尚未与地方性流行区建立旅行联系。根据目前掌握的资料,病例主要但不完全是到初级医疗卫生机构和性健康诊所就医的男男性行为者。

本条疾病暴发新闻的目的是提高认识,为准备和应对工作提供信息,并为建议立即采取的行动提供技术指导。

形势正在发展。世卫组织预计,随着监测范围的扩大,本无地方性流行的国家将出现更多猴痘病例。立即行动的重点是让那些可能最有可能感染猴痘的人了解到准确信息,以阻止进一步传播。现有证据表明,与有症状猴痘感染者有过密切身体接触的人面临的风险最大。世卫组织也在努力提供指导,以保护一线卫生保健服务提供者和其他可能面临风险的卫生工作者,如清洁工。世卫组织将在未来几天提供更多技术建议。

疫情描述

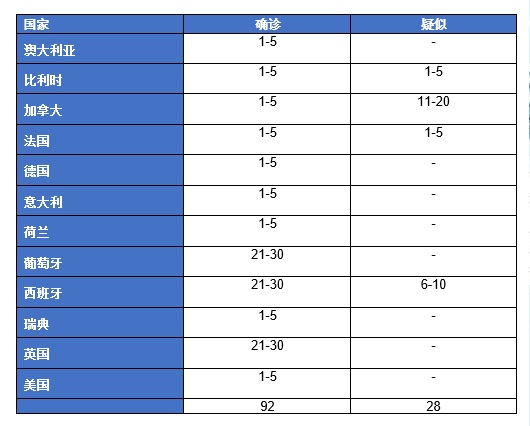

截至5月21日13时,世卫组织三个区域12个本无猴痘病毒地方性流行的会员国向世卫组织报告92例实验室确诊病例和28例疑似猴痘病例,调查正在进行(表1,图1)。迄今尚无相关死亡报道。

表1. 2022年5月13日至21日13时向世卫组织报告的非流行国猴痘病例

图1. 2022年5月13日至21日13时非流行国猴痘确诊和疑似病例的地理分布

迄今为止,未发现报告病例与流行区存在旅行联系。根据目前掌握的资料,病例主要但不完全是前往初级医疗卫生机构和性健康诊所就医的男男性行为者。

迄今为止,已确认所有样本经聚合酶链反应法检测确诊的病例均为感染猴痘西非分支。葡萄牙一确诊病例拭子样本的基因组序列显示,导致当前疫情的猴痘病毒与2018年和2019年从尼日利亚向英国、以色列和新加坡输出的病例与非常相似。

发现与流行地区无直接旅行联系的确诊和疑似猴痘病例是一个极不寻常的事件。迄今为止,非流行地区的监测范围一直有限,但现在正在扩大。世卫组织预计,非流行地区将报告更多病例。现有信息表明,与有症状病例发生密切身体接触的人群中正在发生人际间传播。

除这次新暴发外,世卫组织继续通过现有监测机制(综合疾病监测和应对机制)收到持续报告的流行国猴痘病例最新情况,如表2所示[1]。

[1] 猴痘流行国有:贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国、塞拉利昂和南苏丹。

表2. 2021年12月15日至2022年5月1日流行国的猴痘病例

猴痘流行病学

猴痘是一种病毒性人畜共患病(从动物传播到人的病毒),其症状与过去在天花患者身上发现的症状非常相似,但临床上没有那么严重。猴痘由猴痘病毒引起,该病毒属于痘病毒科正痘病毒属。猴痘病毒有两个分支:西非分支和刚果盆地(中非)分支。猴痘这个名字起源于1958年一家丹麦实验室在猴子身上发现的病毒。1970年发现首例人类病例,是刚果民主共和国一名儿童。

猴痘病毒通过与皮肤损伤、体液、呼吸道液滴和床上用品等受污染物质的密切接触而从一个人传播给另一个人。猴痘潜伏期通常为6至13天,但可能为5至21天。

已发现各种动物物种对猴痘病毒敏感。猴痘病毒的自然史仍然存在不确定性,需要进一步研究来确定确切宿主和病毒在自然界中维持循环的方式。食用未充分煮熟的肉类和其他感染动物的动物产品可能是一个危险因素。

猴痘通常是自限性的,但在某些人身上可能很严重,例如儿童、孕妇或由于其他健康问题而免疫受到抑制的人。与刚果盆地分支相比,西非分支的人类感染似乎造成的疾病较轻,病死率为3.6% ,而刚果盆地分支的病死率为10.6% 。

公共卫生应对措施

- 在已发现病例的非流行国正在进行进一步公共卫生调查,包括广泛的病例发现和接触者追踪、实验室调查、临床管理和隔离并提供支持性护理。

- 在有条件的地方已经进行基因组测序,以确定这次疫情中猴痘病毒的分支。

- 正在部署有疫苗地区为密切接触者接种猴痘疫苗,如卫生工作者。世卫组织正在召集专家讨论关于疫苗接种的建议。

世卫组织已拟定当前非流行国猴痘暴发的监测病例定义。

(病例定义将根据需要更新)

疑似病例:

猴痘非流行国任何年龄段出现不明原因急性皮疹[2],

且

2022年3月15日以来出现如下一种或多种体征或症状者:

- 头痛

- 急性发烧(摄氏38.5度以上)

- 淋巴结肿大

- 肌肉和身体疼痛

- 背痛

- 衰弱(深度虚弱),

而且

以下急性皮疹常见原因不能解释临床情况:水痘带状疱疹、带状疱疹、麻疹、寨卡病毒、登革热、基孔肯雅病、单纯疱疹、细菌性皮肤感染、播散性淋球菌感染、原发性或继发性梅毒、软下疳、性病淋巴肉芽肿、腹股沟肉芽肿、传染性软疣、过敏反应(例如对植物),以及其他丘疹或水疱性皮疹的本地常见病因。

注意:将病例归类为可疑无需获得列出的常见皮疹病因的阴性实验室结果。[2]猴痘流行国有: 贝宁、喀麦隆、中非共和国、刚果民主共和国、加蓬、加纳(仅在动物中发现)、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚、刚果共和国和塞拉利昂。贝宁和南苏丹曾有输入病例记录。目前报告西非分支病例的国家是喀麦隆和尼日利亚。根据该病例定义,除这四个国家以外的所有国家都应在报告当前多国疫情时报告新的猴痘病例。

可能病例:

符合疑似病例定义,且符合以下一项或多项描述:

- 存在流行病学联系(面对面接触,包括未落实眼睛和呼吸保护的卫生工作者);直接身体接触皮肤或皮肤损伤部位,包括性接触;在症状出现前21天内接触过受污染的物品,如可能或确诊猴痘病例的衣服、床上用品或用具;

- 在症状出现前21天内到过猴痘地方性流行的国家1;

- 在症状出现前21天内有多个或匿名性伴侣;

- 在症状出现前21天内,在没有接种天花疫苗或其他已知正痘病毒暴露的情况下,正痘病毒血清学检测结果呈阳性;

- 因病住院。

确诊病例:

符合疑似或可能病例的定义,并经实验室采用实时聚合酶链反应法和/或测序检测出病毒脱氧核糖核酸的独特基因序列从而确认为猴痘病毒者。

摒除病例:

原为疑似或可能病例,但采用聚合酶链反应法和/或测序的实验室检测结果为猴痘病毒阴性的。

世卫组织风险评估

地方性猴痘在地理上通常仅限于西非和中非。多个国家发现没有任何流行区旅行史的猴痘确诊和疑似病例的情况很不寻常。因此,迫切需要提高对猴痘的认识,全面发现和隔离病例(并提供支持性护理)、开展接触者追踪和提供支持性护理,以限制进一步传播。

交叉保护性免疫将仅限于以前接种过天花疫苗的老年人,而全世界40岁或50岁以下的人口都没有接种过。生活在非流行国家的较年轻人口对猴痘几乎没有免疫力,因为那里还未出现过该病毒。

从历史上看,天花疫苗已被证明可以预防猴痘。2019年和2022年分别批准一种猴痘疫苗(MVA-BN)和一种特异性药物(特考韦瑞),但这些对策尚未广泛提供。

根据目前掌握的资料,病例主要是到初级医疗卫生机构和性健康诊所就医的男男性行为者,但不全是。至今未报告死亡病例。但是,由于监测有限,目前还不清楚当地传播的程度。很可能发现传播链不明的进一步病例,包括在其他人口群体中。鉴于世卫组织几个区域都有国家报告了猴痘病例,其他国家很可能也会发现病例。

形势还在发展。世卫组织预计,随着非流行国扩大监测范围,将发现更多猴痘病例。到目前为止,还没有发现与此次疫情相关的死亡病例。应立即采取行动,重点是向那些感染猴痘风险最大的人提供准确信息,阻止进一步传播并保护一线工作人员。

世卫组织的建议

目前报告病例的国家和其他会员国有可能发现更多病例并发生进一步传播。应调查任何疑似猴痘患者;如果确诊,应将其隔离,直到他们的病变结痂、结痂脱落并形成一层新皮肤。

各国应警惕身体所有受累部位同时依次出现红疹、丘疹、疱疹、脓疹、结痂且伴随发烧、淋巴结肿大、背痛和肌肉疼痛的非典型皮疹患者的相关信号。这些人可能出现在各种社区和卫生保健环境,包括但不限于初级卫生机构、发热门诊、性健康诊所、传染病医院、妇产科、泌尿科、急诊科和皮肤科。提高潜在受影响社区以及卫生保健服务提供者和实验室工作人员的认识,对于查明和预防进一步继发病例以及有效管理当前疫情至关重要。

与监测和报告有关的考虑

监测

目前猴痘监测和病例调查的主要目标是尽快查明病例、聚集性疫情和感染源,以便提供最佳临床护理,隔离病例以防进一步传播,查明和管理接触者,并根据最常见传播途径落实有效控制和预防方法。

非流行国出现一个病例即考虑发生疫情。由于与单一猴痘病例相关的公共卫生风险,临床医生应立即向国家或地方公共卫生主管部门报告疑似病例,无论他们是否也在考虑其它可能的诊断。应立即根据上述病例定义或本国定义报告病例。根据《国际卫生条例(2005)》,应立即通过《条例》国家归口单位向世卫组织报告可能和确诊病例。

各国应注意各种社区和卫生保健机构(包括但不限于初级卫生机构、发热门诊、性病诊所、传染病科、妇产科和皮肤科诊所)出现异常皮疹、水疱或脓疱病变或淋巴结肿大且伴随发烧的患者的信号。应加强对皮疹样疾病的监测,并为收集皮肤样本进行确认性检测提供指导。

报告

病例报告至少应包括以下信息:报告日期;报告地点;病例姓名、年龄、性别和居住地;首个症状出现日期;最近的旅行史;最近与可能或确诊病例的接触;与可能或确诊病例的关系和接触性质(如有关);近期是否存在多个或匿名性伴侣;天花疫苗接种状况;是否出现皮疹;是否有病例定义提到的其他临床症状或体征;确诊日期(如已确诊);确诊方法(如已确诊);基因组特征(如已有信息);其他相关临床或实验室发现,特别是根据病例定义排除常见的皮疹原因;是否住院;住院日期(如已住院);以及报告时的转归。

正在编制全球病例报告表。

与病例调查有关的考虑

在人类猴痘暴发期间,与感染者的密切身体接触是猴痘病毒感染的最重要危险因素。如果怀疑患猴痘,调查应包括:(i)对患者进行临床检查,检查时采取适当感染预防和控制措施;(ii)询问患者可能的感染源以及患者社区和接触者是否存在类似疾病;(iii)安全收集和运送标本,以便进行猴痘实验室检查。上文“报告”下的内容是需要收集的最低限度数据。暴露调查应涵盖症状发作前5至21天的时间。任何疑似猴痘患者在推断和已知的传染期内应隔离,也就是疾病前驱期和皮疹阶段。实验室确认疑似病例很重要,但不应因此推迟实施公共卫生行动。应进一步调查患者社区或接触者中怀疑存在类似疾病的情况(也称“反向接触者追踪”)。

通过主动搜索发现的回顾性病例可能不再具有猴痘临床症状(即已从急性疾病中恢复),但可能会出现疤痕和其他后遗症。除现患病例外,收集回顾性病例的流行病学信息十分重要。回顾性病例无法得到实验室确认;但可以收集回顾性病例的血清并检测抗正痘病毒抗体,以帮助病例分类。

从疑似猴痘患者或怀疑感染猴痘病毒的动物身上采集的样本,应由训练有素的工作人员在配有适当设备的实验室安全处理。在样品包装和运送到检测实验室的过程中,应严格遵守国家和国际有关感染性物质运输的规定。需要仔细规划考虑国家实验室检测能力。应事先知会临床实验室将提交疑似或确诊猴痘患者的样本,以便尽量减少实验室工作人员的风险,并在适当情况下安全地进行对临床护理至关重要的实验室检验。

与接触者追踪有关的考虑

接触者追踪是控制传染病病原体(如猴痘病毒)传播的关键公共卫生措施。它可以阻断传播,还可以帮助患重症风险较高的人更快地确定自己的暴露情况,以便监测其健康状况,如果出现症状,他们也可以更快地就医。在目前的情况下,一旦确定为疑似病例,就应该启动接触者识别和追踪。应询问病例患者,以获得所有这些人的姓名和联系信息。应在识别接触者后24小时内通知到本人。

接触者的定义

接触者是指在源病例出现第一个症状开始至所有结痂脱落期间曾与一位可能或确诊猴痘病例有过一次或多次以下接触的人:

- 面对面接触(包括未穿戴适当个体防护装备的医护人员)

- 直接身体接触,包括性接触

- 接触受污染的物料,例如衣物或床上用品

接触者识别

可提示病例回忆若干情况下发生的联系,包括家庭、工作场所、学校/托儿所、性接触、医疗保健、礼拜场所、交通、运动、社交聚会和任何其它互动。可进一步使用出席名单,乘客名单等识别接触者。

接触者监控

应在其最后一次接触患者或受污染物料后21天内至少每天监测接触者是否出现相关体征/症状。相关体征/症状包括头痛、发烧、发冷、喉咙痛、不适、疲劳、皮疹和淋巴结肿大。接触者应每天测量两次体温。在症状监测期间,无症状接触者不应捐献血液、细胞、组织、器官、母乳或精液。无症状接触者可继续日常活动,例如上班和上学(即无须隔离),但在监测期间应注意不要离家太远。不过,比较谨慎的做法可能是让学龄前儿童暂时不去日托,托儿所或其他集体活动。

公共卫生主管部门落实监测的方案取决于可用资源。对接触者的监测可以是被动、主动或直接监测。

- 在被动监测中,会告知已确定的接触者要监测哪些体征/症状、允许开展哪些活动,以及在出现体征/症状时如何联络公共卫生部门。

- 主动监测是指公共卫生官员负责每天至少检查一次,以确定被监测者是否已自我报告相关体征/症状。

- 直接监测是主动监测的一种变体,包括至少每天登门随访或通过视频进行目视检查,查看是否出现患病迹象。

如果接触者出现皮疹以外的初始体征或症状,应立即隔离七天并密切注意皮疹的迹象。如果没有出现皮疹,接触者可以在21天的剩余时间内继续进行体温监测。如果接触者出现皮疹,需要将其作为疑似病例隔离和评估,并应采集标本进行实验室分析以检测是否患猴痘。

监测暴露的卫生工作者和护理人员

应提醒曾照料过可能或确诊猴痘患者的任何卫生工作者或家庭成员对可能表明猴痘感染的症状出现保持警惕,特别是在最后一次接触患者日期之后21天内。卫生工作者应通知感染控制、职业卫生和公共卫生主管部门进行医学评估。

如果曾在无保护情况下(即没有穿戴适当个体防护装备)接触猴痘患者或可能受污染物料的卫生工作者没有出现症状,则无须被排除在工作岗位之外,但应接受主动监测以便及时发现症状,包括在接触后21天内每天至少测量两次体温。在每日上班前,应询问该卫生工作者是否发现上述任何相关体征/症状的证据。

照顾或以其他方式直接或间接接触过猴痘患者的卫生保健工作者,在遵守建议的感染预防和控制措施的同时,应根据当地公共卫生主管部门的决定开展自我监测或接受主动监测。

一些国家可能会考虑针对风险较高的接触者(例如卫生工作者,包括实验室人员)开展接触后疫苗接种(最好在接触后四天内)。

与旅行有关的接触者追踪

公共卫生官员应与其他地点的旅行经营机构和公共卫生对口单位合作,评估潜在风险,并与旅客和其他可能在出行途中接触过传染病患者的人联系。

与风险沟通和社区参与有关的考虑

就与猴痘有关的风险进行双向沟通,让高危社区和受影响社区参与预防、发现和护理,对于防止猴痘进一步传播和控制当前疫情至关重要。

这包括通过受众常用渠道提供公共卫生咨询,说明疾病如何传播、症状、预防措施以及在疑似或确诊感染情况下应采取的措施。除此之外,还应与包括性健康诊所在内的卫生保健服务提供者和民间社会组织密切合作,使社区联系到面临最大风险的人群。

风险沟通工作应参考通过监测公众情绪的社会倾听所获得的洞见,并应及时处理可能的谣言和错误信息。应提供健康信息和建议,避免对某些群体(如男男性行为者)进行任何形式的污名化。

主要信息包括:

- 预防 — 与感染者有直接接触(包括性接触)的人可能会患猴痘。自我保护措施包括避免与任何有症状的人皮肤接触或面对面接触,实行安全性行为,用水、肥皂或酒精搓手保持双手清洁,以及保持呼吸礼仪。

- 检测和护理 — 如果出现皮疹,伴随发烧或感到不适或生病,应联系卫生保健服务提供者,并接受猴痘检测。疑似或确诊猴痘患者应隔离至结痂脱落,并禁欲(包括口交)。在此期间,患者可以得到支持性治疗,以缓解猴痘症状。任何照顾猴痘患者的人都应采取适当个人防护措施,包括戴口罩,清洁被接触过的物品和表面。

- 报告 — 应立即向卫生专业人员报告任何在旅行期间或回国后出现的皮疹样疾病,包括所有近期旅行、性史和天花免疫史的信息。猴痘流行国居民和旅行者应避免接触可能携带猴痘病毒的患病哺乳动物,例如啮齿动物、有袋类动物、非人灵长类动物(不论死活),并应避免进食或处理野生动物(野味)。

与大型集会有关的考虑

媒体对猴痘病毒在大型集会中扩大传播表示关切。大型集会可能是有利于猴痘病毒传播的环境,因为该病毒需要人们之间密切、长期和频繁的互动,从而使与会者接触到病变部位、体液、呼吸道液滴和受污染物料。

虽然目前仍在调查猴痘暴发的确切传播机制,而且这些机制可能与严重急性呼吸综合征冠状病毒2的传播机制不同,但必须提醒的是,建议针对2019冠状病毒病采取的一般预防措施预计也能在很大程度上防止猴痘病毒传播。

此外,符合上述疑似、可能和确诊病例定义的任何人应避免与任何其他个人密切接触,也不应参加大型集会。

世卫组织正密切监察目前猴痘暴发的情况。虽然目前无需在发现猴痘病例的地区采取具体措施举行、推迟或取消群众集会,但可与群众集会的预期参加者分享信息,以便他们做出知情决定。

卫生保健机构临床管理和感染预防控制的相关考虑

照顾疑似或确诊猴痘患者的卫生工作者应实施标准、接触和液滴预防措施。这些预防措施适用于任何卫生设施,包括门诊机构和医院。标准的预防措施包括严格遵守手卫生,适当处理受污染的医疗设备、洗衣房和废物以及清洁和消毒环境表面。

建议立即将疑似或确诊病例隔离在有足够通风设施、专用浴室和工作人员的单人房间内。如果没有单人房可用,则可以分组隔离(确诊者与确诊者一同隔离、疑似患者与疑似患者一同隔离),确保患者之间有至少1米的距离。推荐个体防护装备包括手套、罩袍、医用口罩和保护眼睛的护目镜或面屏。如果患者能够忍受的话,也应指示他们在与卫生工作者或其他病人密切接触(距离不到1米)时,戴上医用口罩。此外,绷带、床单或罩袍可用来覆盖病变部位,以尽量减少接触病变。在入院患者离开隔离区之前,应适当处置个体防护装备。

如因任何原因而必须进行会生成气溶胶的操作(即抽吸或开放抽吸呼吸道标本、支气管镜检查、插管、心肺复苏)且不能推迟,那么作为标准操作,医护人员必须使用防护口罩(FFP2或EN认证或美国NIOSH认证的N95口罩),而不是医用口罩。

隔离和基于传播的预防措施应该持续到症状消失为止(包括掉落和愈合的任何皮疹和结痂)。

药物对策的部署,包括特异性抗病毒药物(即特考韦瑞,已批准用于治疗猴痘,但尚未广泛提供),可以根据研究性或同情性使用方案加以考虑,特别是对于那些有严重症状或可能出现不良后果的人(例如免疫抑制者)。最近批准了一种尚未广泛提供的猴痘疫苗。一些国家可能拥有天花疫苗产品,可根据国家指导文件考虑使用。任何希望获得疫苗产品的请求都有可能通过国家主管部门获得有限数量疫苗,具体取决于各国。各国可能希望考虑及时为密切接触者接种疫苗,作为暴露后预防,或为某些卫生保健工作者群体进行暴露前接种。

根据目前掌握的资料,世卫组织不建议会员国对出入境旅客采取任何与国际旅行有关的措施。

世卫组织将在未来几天提供临时技术指导。

进一步资料

- 世卫组织关于猴痘的实况报道

- 世卫组织猴痘暴发工具包

- 英国卫生安全局2022年5月16日新闻报道,英国确诊猴痘病例—最新消息。

- 世卫组织疾病暴发新闻,猴痘,大不列颠及北爱尔兰联合王国,2022年5月16日。

- 世卫组织疾病暴发新闻,猴痘,大不列颠及北爱尔兰联合王国,2021年7月8日。

- 世卫组织疾病暴发新闻,猴痘,所有项目。

- 疫情周报,第11期,2018年3月16日,1970-2017年西非和中非猴痘暴发情况。

- 尼日利亚疾病控制中心。猴痘。

- 美国的猴痘。

- OpenWHO平台。猴痘: 简介。在线培训模块。2020年。English Français

- OpenWHO平台。猴痘流行病学、防范和应对。拓展培训。2021年English Français

- 世卫组织非洲区域疾病暴发和其他突发事件每周公报

- 加拿大公共卫生机构确认2例猴痘

- 美国疾病预防控制中心媒体声明。美国疾病预防控制中心和卫生伙伴回应美国猴痘病例。2022年5月18日

- 瑞典新闻稿

- 英国卫生安全局猴痘指南

- 葡萄牙卫生部新闻稿,2022年5月18日

- 与疑似多国暴发相关的猴痘病毒基因组序列初稿,2022年5月(葡萄牙确诊病例)。von Magnus P, Andersen EA, Petersen KB, Birch-Andersen A。食蟹猴的痘样疾病。Acta Path 微生物扫描。1959; 46:159。

- Bunge EM, Hoet B, Chen L, Lienert F, Weidenthaler H, Baer LR, et al. (2022) 人类猴痘流行病学的变化ーー一个潜在的威胁?系统综述PLoS Negl Trop Dis 16(2): e0010141. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0010141

引用格式:世界卫生组织(2022年5月21日)。疾病暴发新闻; 地方性流行国之外多国猴痘爆发。可由https://www.who.int/emergencies/disease-outbreak-news/item/2022-DON385获取。

阅读更多关于猴痘的资料流行病学

Monkeypox is a viral zoonosis (a virus transmitted to humans from animals) with symptoms very similar to those seen in the past in smallpox patients, although it is clinically less severe. It is caused by the monkeypox virus which belongs to the orthopoxvirus genus of the Poxviridae family. There are two clades of monkeypox virus: the West African clade and the Congo Basin (Central African) clade. The name monkeypox originates from the initial discovery of the virus in monkeys in a Danish laboratory in 1958. The first human case was identified in a child in the Democratic Republic of the Congo in 1970.

Monkeypox virus is transmitted from one person to another by close contact with lesions, body fluids, respiratory droplets and contaminated materials such as bedding. The incubation period of monkeypox is usually from 6 to 13 days but can range from 5 to 21 days.

Various animal species have been identified as susceptible to the monkeypox virus. Uncertainty remains on the natural history of the monkeypox virus and further studies are needed to identify the exact reservoir(s) and how virus circulation is maintained in nature. Eating inadequately cooked meat and other animal products of infected animals is a possible risk factor.

Monkeypox is usually self-limiting but may be severe in some individuals, such as children, pregnant women or persons with immune suppression due to other health conditions. Human infections with the West African clade appear to cause less severe disease compared to the Congo Basin clade, with a case fatality rate of 3.6% compared to 10.6% for the Congo Basin clade.